米国市場まるわかり|株式・債券・為替・商品先物を毎日要約とは?

このサイトは、ファンダメンタル分析の軸である海外記事(Bloomberg、Reuters)を初心者にも分かりやすく要約しています

株、金利、FX(為替)原油、金などのファンダメンタルをまとめています

情報収集の時短にぜひ活用してください

初心者から上級者まで、経済に関心のある方々に役立つ情報を迅速かつリアルタイムでお届けします

当サイトの目標は、誰もが経済情報にアクセスしやすく、理解しやすい形で提供することで、より多くの人々が経済知識を身につけ、投資やビジネスの世界に参加できるようになることをサポートすることです

昨日、何が起きたのかを把握することで、今日の値動きなどのシナリオ構築に役立てればと思います

金融市場が開いていれば(平日)毎朝更新しています

X(Twitter)でも毎日の値動きやニュースを発信していますので、ぜひフォローよろしくおねがいします

【オススメ】書籍紹介サイト

経済ニュースを日々キャッチアップするのと同時に、ファンダメンタル分析の理解をさらに深めたい方に向けて、いくつかの優れた書籍を紹介します!

初心者の方にも読みやすく、金融リテラシーが上がること間違いなしです!是非ご覧になってください。

外為どっとコム タイアップ企画

【外為どっとコム×タッタふぁんだめんたる分析 限定タイアップ】【外為どっとコム×タッタふぁんだめんたる分析限定タイアップ】

限定レポート

「毎朝10分で完結する効率的な情報収集ルーティン」をプレ...

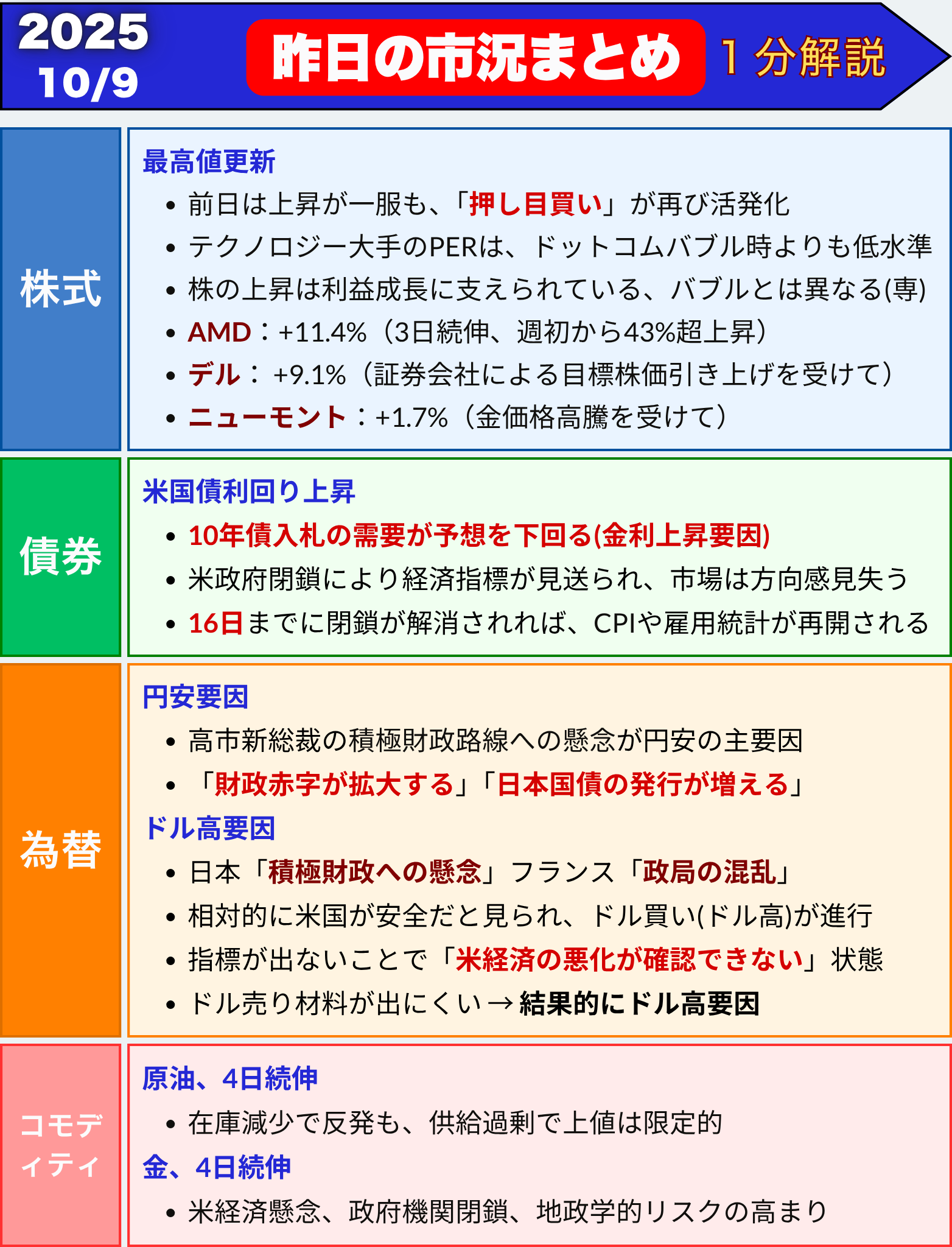

昨日の市況まとめ 1分解説

株式市場(総合ニュース)

【米株式市場】S&P500とナスダックが最高値更新 AI熱再燃で押し目買いが活発に

- S&P500とナスダックが最高値を更新

- AI(人工知能)関連銘柄に再び資金流入

- 米利下げ再開期待が株高を後押し

- 一方で、一部では過熱感への警戒も

S&P500が反発、ナスダックはAI銘柄主導で上昇

8日の米株式市場では、S&P500種株価指数が0.58%高の6,753.72と反発しました。前日にいったん上昇が一服しましたが、「押し目買い(値下がり時の買い)」が再び活発化しました。

ナスダック総合指数は1.12%高の23,043.38と過去最高値を更新。ハイテク株が引き続き相場をけん引しています。

AIブーム再燃、エヌビディアが市場を主導

AI需要の再加速を受けて、半導体大手エヌビディアが上昇。CEOのジェンスン・フアン氏が「ブラックウェル(最新GPU)への需要は非常に強い」と語ったことが好感されました。

AI関連株への懸念がいったん後退し、投資家の強気姿勢が鮮明です。

「まだバブルではない」— ゴールドマンとUBSの見方

-

UBSのマーク・ヘーフェル氏は、「テクノロジー大手のPER(株価収益率)は、2000年代初頭のドットコム・バブル時よりも低水準」と指摘。

→ PERとは、株価を1株あたり利益で割ったもので、株価が割高かどうかを示す指標です。

-

ゴールドマン・サックスのオッペンハイマー氏も、「ハイテク株の上昇は利益成長に支えられており、投機的なバブルとは異なる」との見方。

ただし、「特定銘柄への集中やAI競争激化には注意」と分散投資を推奨しました。

投資家心理は強気も、一部に警戒感

パイパー・サンドラーのジョンソン氏は「AI関連銘柄と良好なマクロ環境が相場を支えているが、政府機関の閉鎖や過熱銘柄には注意が必要」と警告。

また、バンク・オブ・アメリカによると、機関投資家は4週連続で米国株を売り越しており、短期的な利益確定売りの動きも出ています。

セクター別の動き

FRB議事要旨で利下げ示唆、注目は決算シーズンへ

米連邦準備理事会(FRB)が公表した9月FOMC議事要旨では、

「雇用市場の下振れリスクが高まっており、利下げが正当化される」との認識が多数派でした。

一方で、インフレリスクが残るとの指摘もあり、市場は来週から始まる企業決算シーズンに注目しています。

まとめ

-

S&P500とナスダックはAIブームを背景に最高値更新

-

エヌビディアやAMDなど半導体株が相場を主導

-

UBSやゴールドマンは「まだバブルではない」との見方

-

一方で過熱銘柄や政府閉鎖リスクには警戒が必要

-

FRB議事要旨は利下げ再開を示唆、次の焦点は企業決算

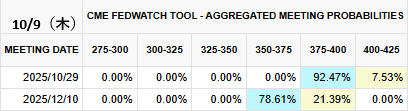

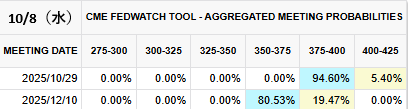

債券市場 米金利(CMEのFedWatch ツール)

アメリカ 利下げ織り込み

今日

昨日

米国債利回り

米国債、10年債入札不調で利回り上昇 政府閉鎖解除後の指標再開に注目集まる

- 米国債相場は下落(=利回り上昇)10年債入札がやや不調。

- 政府閉鎖で主要経済指標が発表延期、相場は方向感を失う。

- 閉鎖が解消されれば、CPIや雇用統計で相場が大きく動く可能性。

- 債券市場ではヘッジ需要が拡大し、ボラティリティ(変動率)上昇リスク。

10年債入札、需要低調で利回り上昇

8日に実施された390億ドル規模の10年国債入札は、需要が市場予想を下回りました。

これを受けて米国債相場は総じて下落し(=価格下落・利回り上昇)10年債利回りは4.13%、2年債利回りは3.58%に上昇しました

一方で、30年債利回りは4.71%とわずかに低下

※利回りとは?

国債を保有したときに得られる収益の割合。

価格と反対に動くため、国債が売られると利回りは上昇します。

政府閉鎖が相場の「停滞要因」に

米国では政府閉鎖の影響で、雇用統計やCPI(消費者物価指数)などの重要経済指標の発表が延期されています。

このため、投資家はFRB(米連邦準備制度理事会)の次の政策判断を見極められず、

国債市場は方向感を欠く展開が続いています。

ブランディワイン・グローバルのマッキンタイア氏は、

「閉鎖がさらに1週間続けば、10月の経済データの信頼性が損なわれる」と指摘。

FRBにとっても実体経済を正確に把握することが難しくなるとの懸念を示しました。

政府閉鎖解除後に「波乱」も

アメリベット・セキュリティーズのファラネロ氏は、

「もし16日までに閉鎖が解消されれば、CPIや雇用統計が再開される見通し。

予想外の結果となれば、相場が上下どちらにも大きく振れる可能性がある」と述べています。

オプション市場ではすでに、こうした事態に備えたヘッジ需要(リスク回避のための保険的取引)が拡大しています。

※ヘッジとは?

相場変動による損失を抑えるために行う保険的な投資行動のことです。

まとめ

-

10年債入札が不調で、米国債利回りが小幅上昇。

-

政府閉鎖の影響で主要指標が発表できず、市場は様子見。

-

閉鎖解除後、CPIや雇用統計の結果次第で相場が急変する可能性。

-

投資家はリスク回避の姿勢を強め、ヘッジ取引が増加中。

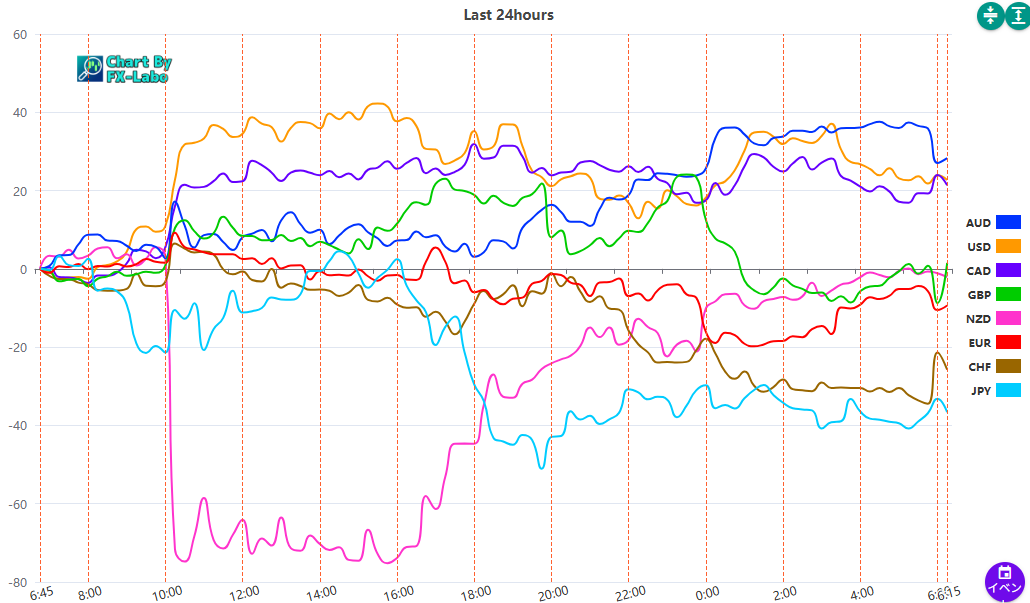

為替市場(FX) 通貨強弱

通貨全体の動き

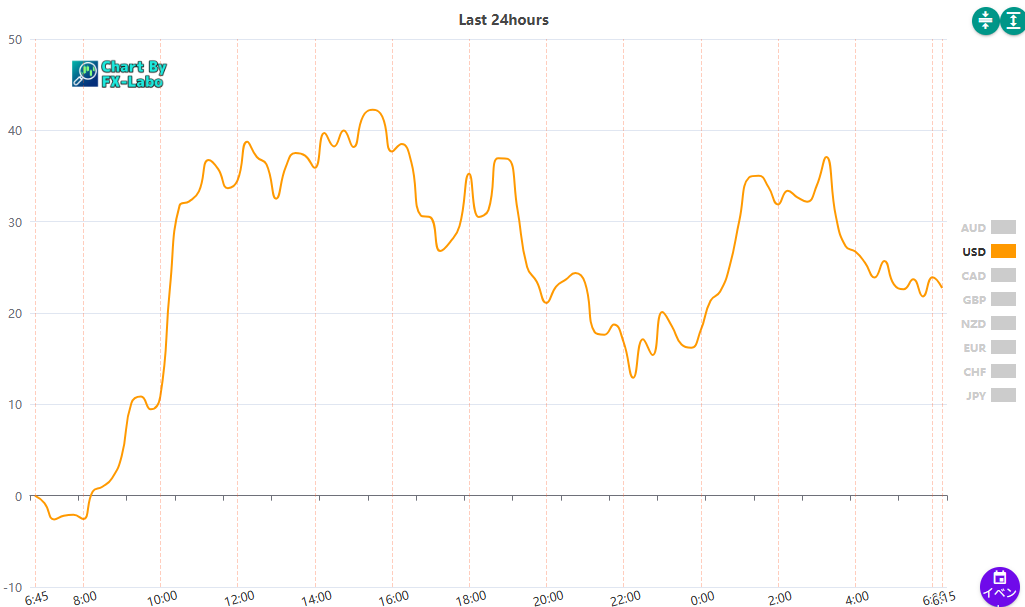

ドル単体の動き

↑こちらのチャートはFX-laboさん↑

↑こちらのチャートはFX-laboさん↑